今回はアセットロケーションについてまとめていきたいと思います。

- アセットロケーションって何?

- どのように組んでいけばいいの?

- 一度作ったら完璧?

といった疑問に対して答えられるような内容で作っていければと思います。

アセットロケーションとは

所有する資産の投資配分を決めるものになります。

例えば投資資金を国内株式、国内債券、海外債券、不動産など複数の異なる資産に分散し運用することをアセット・ロケーションといいます。

一方で、国内株式の中でどの会社をどれくらいの比率で持つかというのを考えるのがポートフォリオの作成となります。

アセットロケーションの作成の意味

アセットロケーションを作成するメリットはなんでしょうか。

それを考える前に逆の場合を考えます。アセットロケーションを作らなかった時のデメリットは何か。

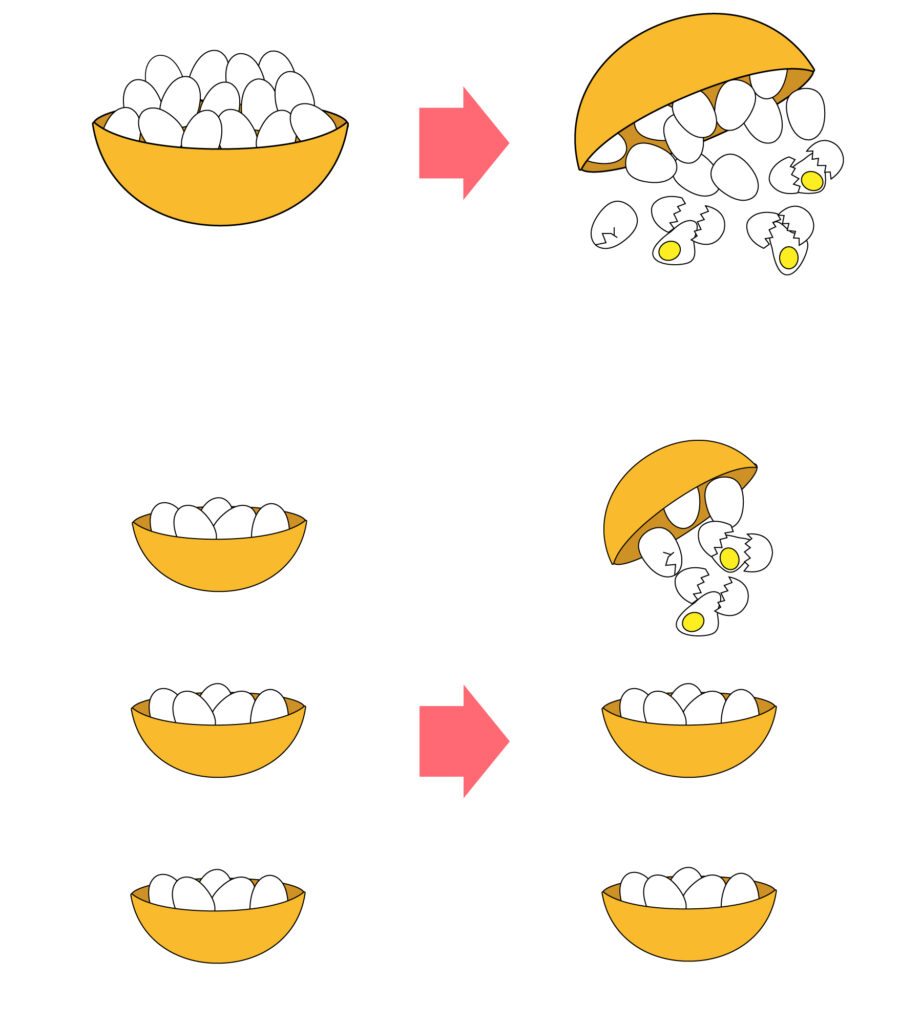

投資の世界では「卵を一つのカゴに盛るな」という格言があります。

ここでいうタマゴは金融商品と思ってください。

一つのカゴにいれてひっくり返れば全て割れてしまいます。

言い換えれば、一つの会社にだけ投資していると倒産したときに全てを失ってしまいます。

これを複数のカゴに分けて入れておけば、一個がひっくり返っても他が無事であるため損を少量でとどめることができます。

つまり、何も考えずに投資をしているとリスクが高くなってしまいます。

そこで、リスクを低減するためにアセットロケーションを作成しましょうということになります。

アセットロケーションの組み方

資産形成の目的・時期・目標額を定める

アセットロケーションを作るにあたって、まずは目的や目標の設定が必要になります。

何年後までに何の目的でどれくらいの金額を目指したいかにより、組むべきアセットロケーションが変わります。

例えば老後資金をためるためにであればどれくらいの金額が必要なのか、いつまでにどれくらいを貯めたいのかが明確になってきます。

また、1年後に10万円を増やしたい場合と、5年後に10万円増やしたい場合、10年後に10万円増やしたい場合であればとるべきリスクは変わります。

短期で多くのリターンを得るためにはリスクの高い商品にも手を出す必要ができてます。

リターンやリスク許容度に合わせた資産配分を決める

リターンは収益を指します。

リスクに関しては単純に「危険」という意味ではなく、得られるリターンの不確実性の度合いのことを指します。

例えば平均リターンが3%の商品が年によって-3%~8%まで振れ幅があるとすればそれがリスクとなります。-3%の年もあれば8%と収益が大きく見込める場合もあるということになります。

そのため「リスク」が必ずしも悪いこととしての意味合いではないということです。

一般的に株式はハイリスク・ハイリターンに、債券はローリスク・ローリターンとされています。

投資地域でいえば新興国はハイリスク・ハイリターンに、先進国はミドルリターン・ミドルリターンとされています。

資産の種類としては次のものがあります。

国内株式

期待できる利回りはたかめであるが、元本割れを起こす可能性もある。

知っている企業が多く、国内の社会情勢などの情報が入ってきやすいため値動きを予想しやすい。

国内債券

利回りは1%前後とリターンが低いが、損をする可能性も低い。

外国株式

大きなリターンを得る可能性があるが、情報が入ってきづらかったりするため値動きの予想がつきにくくリスクも高い。

特に新興国の株式はハイリスクハイリターンとなる。

外国債券

日本の債券よりも利回りが高い。

為替の影響を受けるため、より高いリターンを得られる可能性もあるが、反面利益が減る可能性もある。

投資信託

金融商品の組み合わせで運用。管理や運用コストがかかるが、専門性や安全性は高く自動で最適な銘柄に組み替えてくれる。

不動産

不動産は、物件を購入してその物件を貸し出し、家賃収入を得ることで利益を得ることになります。不動産投資信託(REIT)も資産としては不動産に分類されます。

コモディティ(ゴールド、プラチナなど)

ゴールドやプラチナ、原油、小麦などが商品(コモディティ)とされます。コモディティは配当や利息はありませんが、価値がゼロになることもありません。インフレ時に強い点が大きな特徴であり、株式や債券など他の資産クラスの値動きと相関性が低いため、資産の分散効果が見込めます。

現金

現金は、そのまま持っていても利息を生みませんが損失もありません。突然現金が必要となる事態も考え、生活資金の3ヵ月分程度の現金または預貯金とを保有しておくことがいいです。

購入する金融商品の決定

資産の配分が決まったら、その中での購入する商品を決める。

同じ国内株式であっても分野を分散することでさらにリスクコントロールをすることができる。

アセットロケーション例

目標期間や金額から利回りを計算しアセットロケーション内の割合を考えます。

今回は株式や債券のみで割合を考えます。

目標利回り3%以内の場合

リスクをとらずに運用する場合です。

例えば既に十分な資産がある場合や、不足しているが年月をかけられる場合に有効になります。

この場合、国内外の債券を7割程度とし、残りの3割を株式に割り当てることがいいかと思います。

債券は利回りが低いですが、その分リスクは低く済みます。残りの分が損を出したとしても補填が聞きます。

目標利回り3~5%の場合

一般的な運用を心がける人向けです。

株式と債券を50%ずつにすることでリターンを狙いにいきます。

ただ、この時も大きく損を出さないために外国の債券などで確実にリターンを取り込む運用になります。

目標利回りの5%以上の場合

積極的な運用が必要となります。

3%以下の時とは逆で、株式に7割以上の比率を置く必要があります。

これは債券が多くなると目標の利回りには到達できないためです。

外国株式に投資を多くすることでその分のリターンを狙いに行きますが、よほどのリスクを背負ってでも高利回りにしたいというわけでなければ新興国株式は手を出さない方が無難です。

実例でいうと

年金積立管理運用独立行政法人という日本国民年金を運用する組織のアセットロケーションの割合は次のようになっています。

国内株式・国内債券・外国債券・外国株式が25%ずつ。

つまり、債券も株式も半々の割合で運用するパターンになっています。

作成後のやるべきこと

アセットロケーションを運用開始すると当初の割合から損益がでることでアセットロケーション内の割合の崩れが生じてきます。

その際にそのまま放っておくと、当初の目標利回りからずれていってしまいます。

一見そのままでもよさそうではありますが、債券の割合が増えてきたためリターンが少なくなって行ったり、逆に株式が好調で割合がふえ、ある時に大暴落をし一気に資産減少という可能性もありリスクが増加します。

それを防ぐために、増えすぎた株式の一部を売却し債権を買い足すことで再度元の比率に戻していく必要があります。

これを「リバランス」と言います。

リバランスを定期的に行うことで安定した運用が可能となっていきます。

さいごに

今回はアセットロケーションについて記載をしました。

ある程度の資産ができたら、各自の目標金額から適切なアセットロケーションの作成をすることもおすすめです。

コメント