以前にインフレについての記事を書かせていただきましたが、今回はデフレについて基礎的な知識を書いていきたいと思います。

- デフレってそもそも何?

- デフレが起こる仕組みを知りたい

- デフレが行き過ぎるとどうなるの?

といった疑問を抱いた方のお役に立てれば幸いです。

インフレについては下の記事からご確認ください。

デフレとは

デフレは「デフレーション(Deflation)」の略語となります。

簡単に言ってしまえば経済的にはお金の価値が上がりモノの価値が下がる状態になることを指します。

具体的に言えば、おかしが今まで100円で買えていたとします。

お金の価値が上がると1個当たりの値段が安くなっていきます。

つまり値下げが起こることになります。

どうなるとデフレになるの?

デフレはインフレとは逆でお金の価値が相対的に上がり物価が下がっている状態になります。

ではどんな時にデフレになるのか。

それは流通するお金の量が減ること、モノの価値が減ることでお金の価値があがりデフレの状態になります。

お金の流通量を減らす

財政政策によってお金の流通量を減らす方法。

ただ、基本的に緩やかなインフレはよいものですが、デフレは社会全体にとっていいものではないのでデフレを起こすというよりは過度なインフレを抑える(実質的にはデフレを起こす)ために行われます。

具体的には国民に預金をさせたのちに「預金封鎖」を行うことになります。

実際1946年の戦後の日本では月々50%の物価高騰というハイパーインフレを起こしたため幣原内閣によって預金封鎖が行われました。

預金封鎖とはその名の通り、銀行に預けたお金を一定金額までしか引き出せなくする措置になります。そうすることで市場のお金の流通量を減らし、買い控えさせることで価格のコントロールを行います。

また、日銀による売りオペが行われることで市場のお金を回収する方法もあります。

売りオペについては下の記事を参照してください。

物の価値が下がる

物の価値が下がることで相対的にお金の価値が上がります。

具体的には不況下でモノの需要が供給を下回ることや、製造の効率化によりコスト減での価格低下など様々あります。

モノの需要が減るということはそのモノの価値が下がっているということになります。

デフレは経済的にマイナス

デフレになればモノの値段がやすくなるため、消費者にとってはとてもいいことのように思いがちです。

しかし、デフレがすすむと経済としてはマイナスにしかなりません。

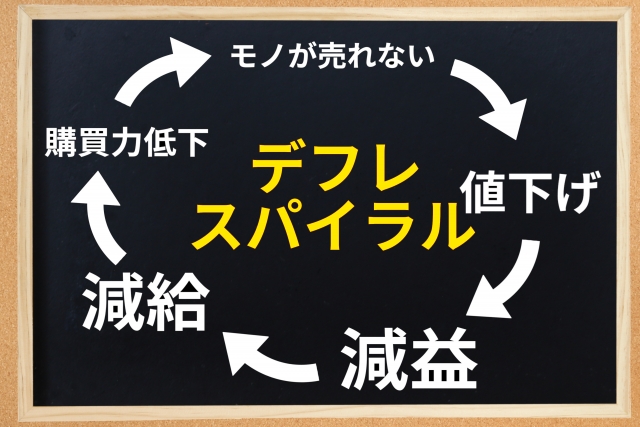

モノの価値が下がるということは値段が安くなることになるので、企業は同じだけうっても利益が出ません。

そうなれば給料は減っていきます。そして、給料が減れば消費が控えられ、ますますモノは売れなくなってしまい、さらなる値下げがされるようになり・・・。

これをデフレスパイラルといい、景気悪化がすすんでいくことになります。

さいごに

今回はデフレについて基本的なことにふれてみました。

モノが安くなるデフレは短期的にみれば嬉しいことでも、長期で見ると景気後退のリスクにしかなりません。

コメント