ビタミンB群の解説、今回はその中の「B12」についてご紹介です。

ビタミンB12は別名を「コバラミン」といいます。ただ、前回の葉酸と違って普段呼ばれるのはB12の方です。

ちなみに一応これが最後のビタミンB群になります。

- ビタミンB12って何に役立っているの?

- 病気にはなにがあるの?

- どんな食べ物に含まれているの?

といった疑問にお答えできればとおもいます。

他の栄養についてはこちらからご確認ください。

ビタミンB12の作用とは?

前回の葉酸とともにDNAの合成に重要な役割を果たしています。そのため、不足すると細胞分裂がでうまくできなくなり、骨髄や腸粘膜細胞に異常をきたしてしまいます。

その他にもビタミンB12が代謝されてできるアデノシルコバラミンとメチルコバラミンはアミノ酸代謝に重要な役目をもっており、胃腸や神経、骨髄の細胞に不可欠になります。

1日の必要量

男女ともに成人2.4mg

ビタミンB12に関連する病気

ビタミンB12は水溶性のため、不足によっておこる病気はありますが、過剰症は普通はありません。これは過剰分が尿として排出されてしまうからです。

また、ビタミンB12は摂取量が多くても吸収が複雑なビタミンのため不足することがあります。

その代表的なものは胃の全摘をした方です。

理由としては、胃の細胞から分泌される内因子がビタミンB12と結合し回腸(小腸の後半部分)の末端でで吸収されます。

つまり、胃の細胞がない胃全摘後の方はどうしても吸収ができなくなってしまうのです。

ただ、胃がなくなったからすぐに欠乏するわけではありません。基本的には肝臓内に数年間分のビタミンB12が貯蔵されているので数年間はとくに補充は必要ありません。

欠乏症

では、実際に欠乏するとどうなるのか。

神経にも働くため、末梢神経のしびれや痛みの症状が出ることがあります。また、神経の塊である脳にも影響がでるため物忘れをしやすくなるようです。

骨髄への影響としては有名なのは巨赤芽球性貧血といって、赤血球が大きくなり、かつ分裂ができないため増えることができずに貧血となっていきます。

過剰症

前述のように過剰分は尿として排出されるため基本的には過剰症はありませんが、サプリで多量にとると血中濃度が上がるようです。

血液系の癌や飲酒・喫煙関連癌が1年以内に発症するリスクが高まるという研究結果があるようです。また、食事摂取量が多いと食道癌の罹患リスクが高くなる傾向があるようです。

ただし、あくまで傾向であったり、後から見るとそうであったようだという段階のため因果関係が証明されているわけではありません。

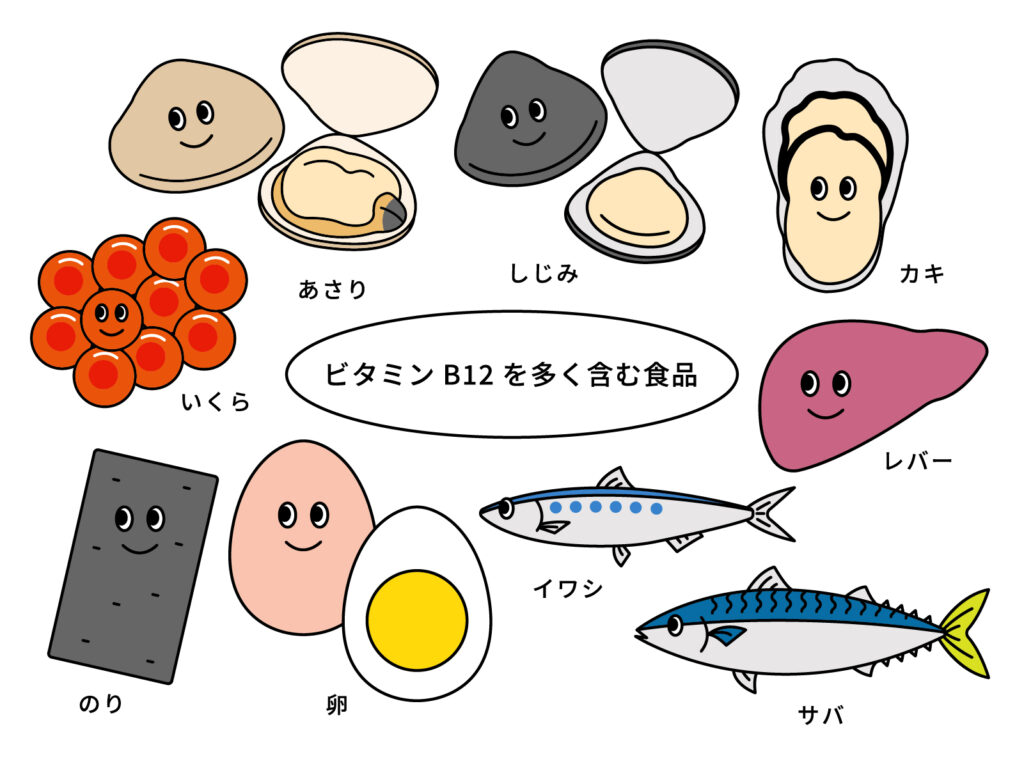

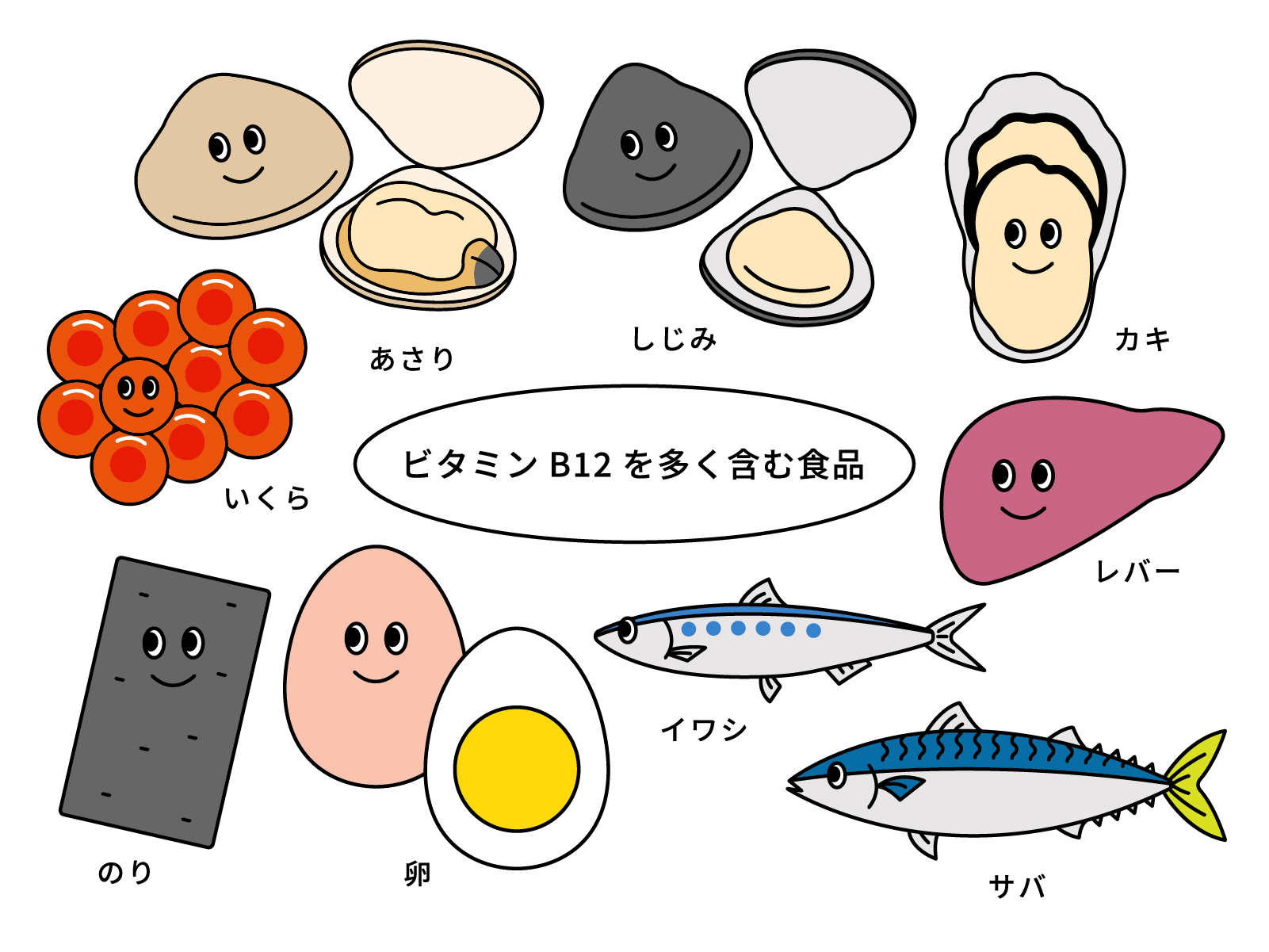

どんな食べ物に含まれるのか

ビタミンB12が特に含まれるものとしては、イラストの通りですが、魚貝類やレバー、卵に多く見られます。

その他にも牛肉などにも多く含まれているようです。

さいごに

今回はビタミンB12についてその役割や各種病気、含まれる食品などを紹介しました。

より詳しく学びたい方は下のテキストを購入してみてください。

Amazonはこちらから。

コメント