今回からはミネラルについての記事になります。

ミネラルとは種々の金属のことをさし、五大栄養素の一つとなっています。

そんなミネラルでよく検査されるのがNa(ナトリウム)、Cl(クロール)、K(カリウム)になります。

今回はその中のNaについてご紹介。

- なぜ心臓が悪い人が塩分制限を言われるのか

- Naが多いと/少ないとどういう症状が出るのか

- 熱中症や熱射病がなぜ危険なのか

といった疑問の解決のお役に立てれば幸いです。

ナトリウムの働き

ナトリウムの働きには大きく分けて3つの働きがあります。

- 体液の浸透圧維持

- 活動電位の発生

- 共輸送

体液の浸透圧維持

体液などの水分には「濃さ」があります。ナトリウムの量で体液の濃さが変わっていきます。

ちなみにナトリウムは塩分をとることで増えていきます。これは塩がNaClと表記されるようにNaイオンとClイオンに分解されるためです。

塩分をとるとナトリウムイオンが増え体液は濃くなっていく(高張液)ということです。

しかし血管の中の体液が濃くなっていくと浸透圧が上がっていくので薄めようとする働きが生まれます。

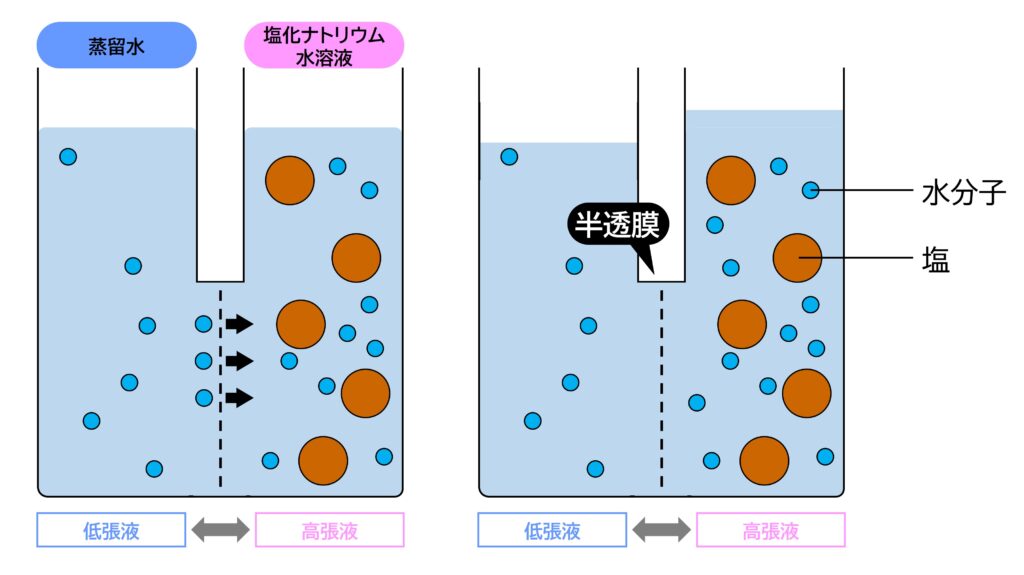

右の図のように濃いものに向かって薄いものから水分子が移動していくことで浸透圧を一定にしようという働きが生まれます。

これによって濃かった体液の量は増えていきます。

活動電位の発生

ナトリウムは体の中で均一にあるわけではありません。

細胞内のナトリウムの濃度と細胞外のナトリウムの濃度では大きな差があります。

これを濃度勾配といいます。

細胞外の方が濃度が濃いため、何らかの刺激でナトリウムが細胞内に流入するようになると細胞内の電位が上昇し興奮したり情報の伝達が起こります。

例えば痛みなどもこの電位上昇を利用して生まれます。

逆を言えばナトリウムの細胞への流入を防ぐと神経の興奮・伝導を抑制して痛みを感じさせなくすることができます。これが局所麻酔の原理になります。

共輸送

アミノ酸や糖などは、ナトリウムと一緒に細胞外から細胞内へ移動することで細胞に取り込まれることができるようになります。

これは細胞内の方が糖の濃度が高くても濃度勾配に逆らって取り込まれることができるようになります。

体内のナトリウムの排出と維持

ナトリウムは体重1㎏あたり1.4g体内に存在します。

ナトリウムの摂取に関しては小腸から吸収をされます。排出はクロールとともに尿として体外に出されていきます。

摂取量と排出量がほぼ同じ量になり体内のナトリウムの量が維持されています。

摂取量に関しては食事で調整ができますが、排出に関しては体内のホルモンの役割により調整をされています。

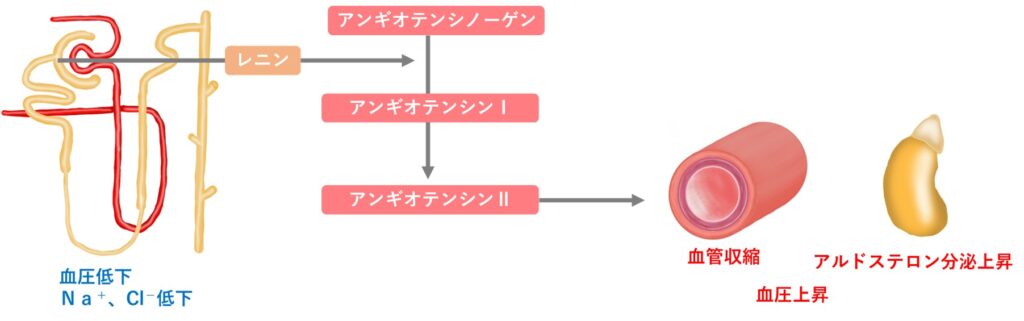

それがレニン・アンギオテンシン・アルドステロン系。

レニンは腎臓によってつくられます。それが主に肝臓で作られるアンギオテンシノーゲンに作用しアンギオテンシンⅠという物質に分解されます。それが分解酵素により活性の高いアンギオテンシンⅡに変換されます。

このアンギオテンシンⅡは尿細管に働いてナトリウムの再吸収を促進をします。

また、レニンは副腎に作用してアルドステロンを分泌し、尿細管の一部に作用してナトリウムの再吸収を促進します。

このアンギオテンシンⅡとアルドステロンを抑えるとナトリウムの再吸収が抑えられ血圧が下がる方向に動きます。一部の高血圧薬はこれを利用して降圧しています。

ナトリウムと病気

ナトリウムは体の中である一定の濃度で維持されますが、それが崩れると様々な症状が起こります。

高ナトリウム血症

症状としてはのどの渇きや脳の機能障害をおこすことがあります。他にもせん妄や筋肉のひきつり、けいれん発作、最悪は昏睡状態となってしまいます。

原因は体内の水分の減少により濃縮されることで高ナトリウム血症が発生します。

例えば、水分摂取量の減少や嘔吐・下痢による水分喪失、大量の発汗や尿を増やす薬(利尿薬)の使用によっても体内の水分はうしなわれます。

低ナトリウム血症

まずはじめに嗜眠とよばれる反応の鈍化や錯乱が起こります。重症化していくと筋肉のひきつりやけいれん発作、最終的には昏睡状態となります。

原因は体内の水分量ではなく、単純にナトリウムの量が少ないときに起こります。

例えば、心不全や肝硬変、糸球体腎炎などの病気がある人は、ナトリウムとともに水分を体に保持しようとします。しかし、多くの場合はナトリウムよりも水分の保持の方が強くなるため結果としてナトリウム濃度が低下してしまいます。

単純な塩分の摂りすぎ

ナトリウムは塩の中に含まれています。

塩分をとることがそもそも色々な病気を引き起こします。

例えば前述した高血圧が代表的なもの。高い血圧は血管の壁を傷つけるため動脈硬化となります。さらにはその派生として、脳の血管がやられれば脳梗塞、心臓の血管がやられれば心筋梗塞を起こします。

また、単純に圧が高まれば脳出血のリスク、体内の水分量が増えることでむくみになったり、心臓に負荷がかかれば心不全のリスクが高まります。

また、塩分の摂りすぎにより尿中にカルシウムが排出されやすくなり骨粗鬆症を起こしやすくなったり、尿管に結石となり激しい痛みを起こす尿管結石を起こすことも。

さいごに

今回はナトリウムの体の役割について、病気との関連などについて書いてみました。

今後他のKやClについても書いていければと思います。

より詳しく学びたい方は下のテキストを購入してみてください。

Amazonはこちらから。

コメント