今回は脂溶性ビタミンの一つであるビタミンDについて紹介していきたいと思います。

ビタミンDには植物起源のビタミンD2と動物起源のビタミンD3があるんです。

他のビタミンとはことなり、ビタミンD3は紫外線にあたると皮膚でコレステロールを原料に少量ではあるものの作ることができるという特性を持っています。

そんなビタミンDについて

- ビタミンDって何に役立っているの?

- 病気にはなにがあるの?

- どんな食べ物に含まれているの?

といった疑問にお答えできればとおもいます。

他の栄養についてはこちらからご確認ください。

ビタミンDの作用とは?

ビタミンDの役割はビタミンAと同様にタンパク質の合成を調節しています。現在、50以上のタンパク質の合成に関与していることがわかっています。

代表的な働きとしてはカルシウムとリンの代謝に関与して、血液中のカルシウム濃度を高くする働きがありますが、どの遺伝子発現を変化させて起こしているのかはわかっていません。

カルシウム濃度をあげるために

- 小腸におけるカルシウムとリンの吸収を高める

- 腎臓の尿細管におけるカルシウムの再吸収を促す

- カルシウムを骨から血液中に溶かしだす

という働きをしています。

また、ビタミンDにより筋力の増強が期待されており、日常生活動作(ADL)の改善、転倒リスクの軽減が報告されています。

1日の必要量

男女ともに成人5μg(上限50μg)

ビタミンDに関連する病気

ビタミンDは脂溶性ビタミンであり、水溶性とはことなり過剰症が存在します。

また、前述のとおり紫外線にあたれば体内で少量つくることができるため、日光を浴びて入れば欠乏症を起こすことは基本的にはありません。

欠乏症

代表的な欠乏症としては骨粗鬆症やくる病が知られています。

骨粗鬆症は骨のカルシウムが減ってしまうことでもろくなり骨折をしやすくなってしまうもの。これはビタミンD不足により血中カルシウム濃度が減ることで、骨から血液中にカルシウムが移動してしまうことで起こります。

くる病は乳幼児の骨格異常で、おもな症状としては低身長や脊椎・四肢骨の湾曲や変形があります。

過剰症

ビタミンDが多くなることで中毒症を起こし、食欲不振や嘔吐、不整脈、意識障害などの症状を起こします。また、長期間高カルシウム血症が続くと、腎臓の尿細管にカルシウムが沈着してしまい腎不全をきたしてしまいます。

ただ、基本的には食事でビタミンDの多い食品をとっても過剰症になることはないようです。ビタミンDのサプリメントの大量摂取や骨粗鬆症に対してのビタミンD製剤を摂取したときに発症することがおおいようです。

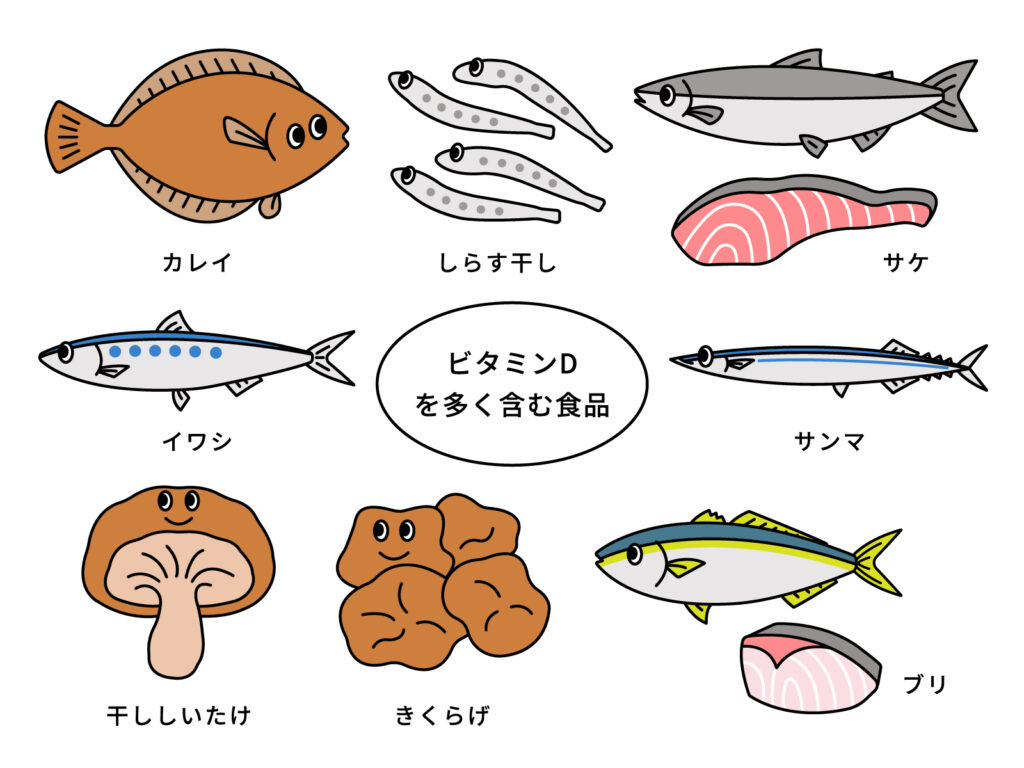

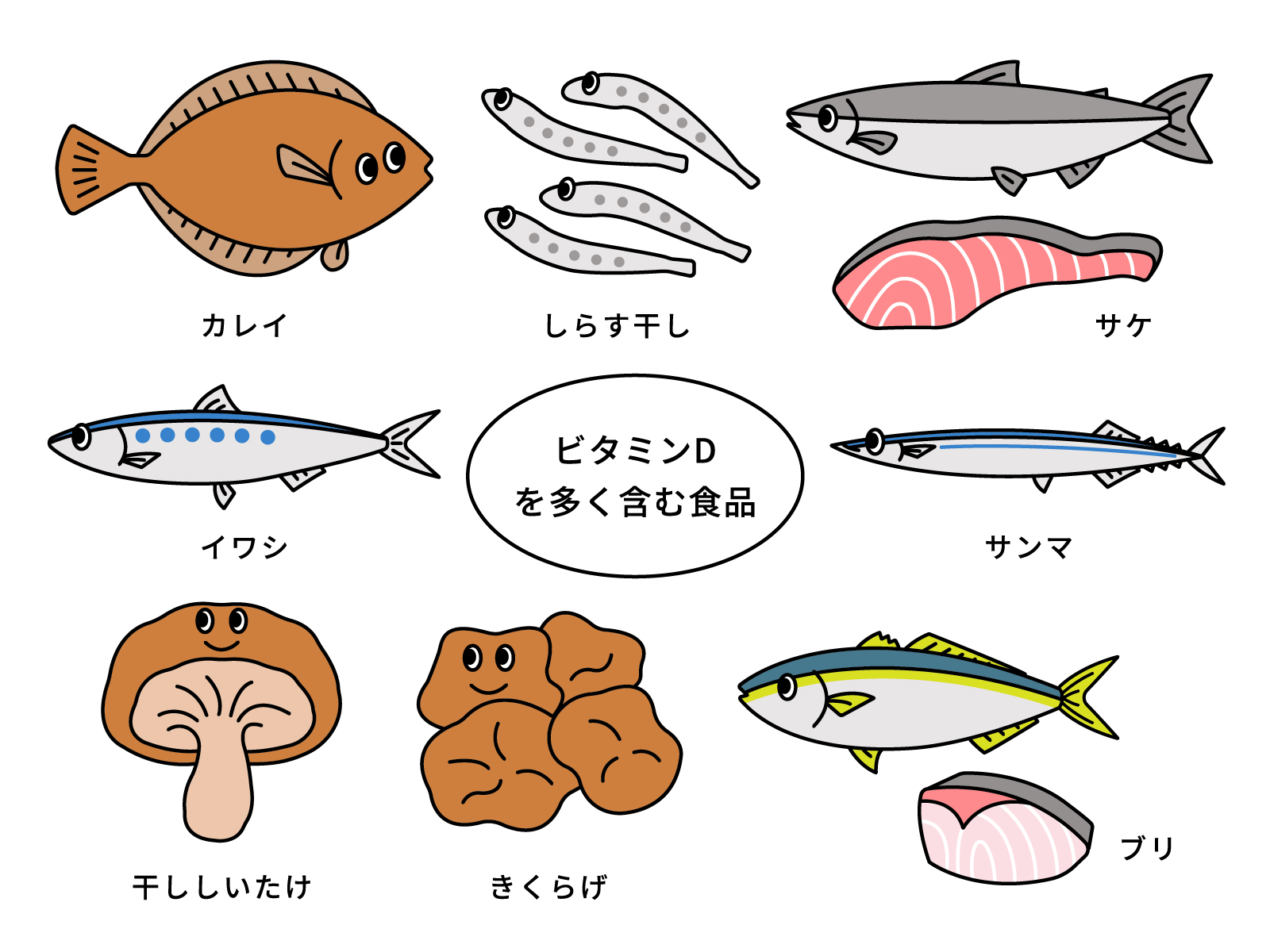

どんな食べ物に含まれるのか

ビタミンDが特に含まれるものとしてはイラストの通りですが、サンマやイワシなどの魚類、干しシイタケにに多く見られます。

その他にも牛乳や乳製品にも多く含まれているようです。

さいごに

今回はビタミンDについてその役割や各種病気、含まれる食品などを紹介しました。

より詳しく学びたい方は下のテキストを購入してみてください。

Amazonはこちらから。

コメント