今回は脂溶性ビタミンの一つであるビタミンKについて紹介していきたいと思います。

ビタミンKは2種類あり、植物の葉緑体で作られるビタミンK1と微生物に作られるビタミンK2があります。そのため、腸内細菌でも作られているのが特徴的です。

そんなビタミンKについて

- ビタミンKって何に役立っているの?

- 病気にはなにがあるの?

- どんな食べ物に含まれているの?

といった疑問にお答えできればとおもいます。

他の栄養についてはこちらからご確認ください。

ビタミンKの作用とは?

ビタミンKの作用は特定のタンパク質の合成にかかわって血液凝固と骨の代謝に関係をします。

ビタミンKはその特定のタンパク質に含まれるグルタミン酸残基をカルボキシル化してカルボキシルグルタミン酸残基になります。これは活性型のビタミンKが行い、不活性型に変化します。還元されると再度活性型ビタミンKに戻り、再度グルタミン残基をカルボキシル化していきます。

また、カルボキシルグルタミン酸残基はカルシウムと結合する作用を持ちます。

血液凝固

血液を凝固するときに13種類の凝固因子が働きます。ビタミンKはそのうち4つを作るために必要となります。

つまり不足をすると出血がなかなか止まらなくなってしまいます。

凝固の最初の過程で必要なプロトロンビンを作るのにビタミンKは必要であり、プロトロンビンの前駆物質にカルボキシル基をつけて、カルシウムが結合できるプロトロンビンを作ります。これがトロンビンになり血液凝固が進んでいきます。

骨代謝

ビタミンKはオステオカルシンというタンパク質にも関係をしています。

オステオカルシンは骨の石灰化や、骨にカルシウムを貯める際に必要なものになります。

オステオカルシンがカルシウムと結合するためには、ビタミンK依存性γカルボキシル化反応が必要となります。ビタミンKは骨からカルシウムが溶けだすことも抑制しています。

血管の抗石灰化作用

特定の蛋白(Gla蛋白)を欠損したマウスの実験では全身の血管にカルシウムが蓄積して死亡することがたかくなることが報告されています。

これにより、ビタミンKには血管の石灰化を防ぐ作用があることが明らかになりました。

また、摂取が多い人は動脈硬化による死亡率も低下することが報告されています。

1日の必要量

成人男性:75μg

成人女性:60~65μg

ビタミンKに関連する病気

ビタミンKは脂溶性ビタミンであり、水溶性とはことなり排出されていきませんが、過剰症は報告されていません。そのため過剰症はないということになります。

また、前述の通り腸内細菌によっても作られるので基本的には欠乏することはありませんが、腸内細菌が少ない新生児や、抗生物質を長期間飲んでいると腸内細菌が減るためビタミンK産生低下を起こします。

欠乏症

欠乏すると前述のように凝固因子がうまく作られなくなるのでケガをしたときに出血しやすくなります。

また、新生児では頭蓋内出血を起こすことがありビタミンKを投与されます。

過剰症

報告はありません。

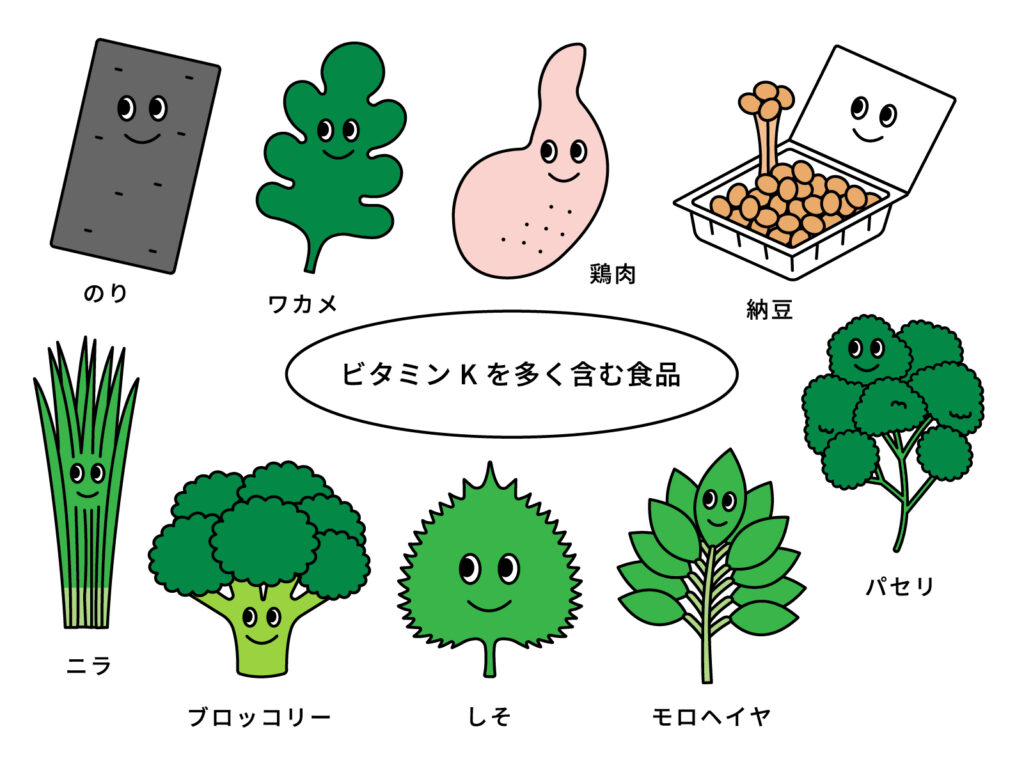

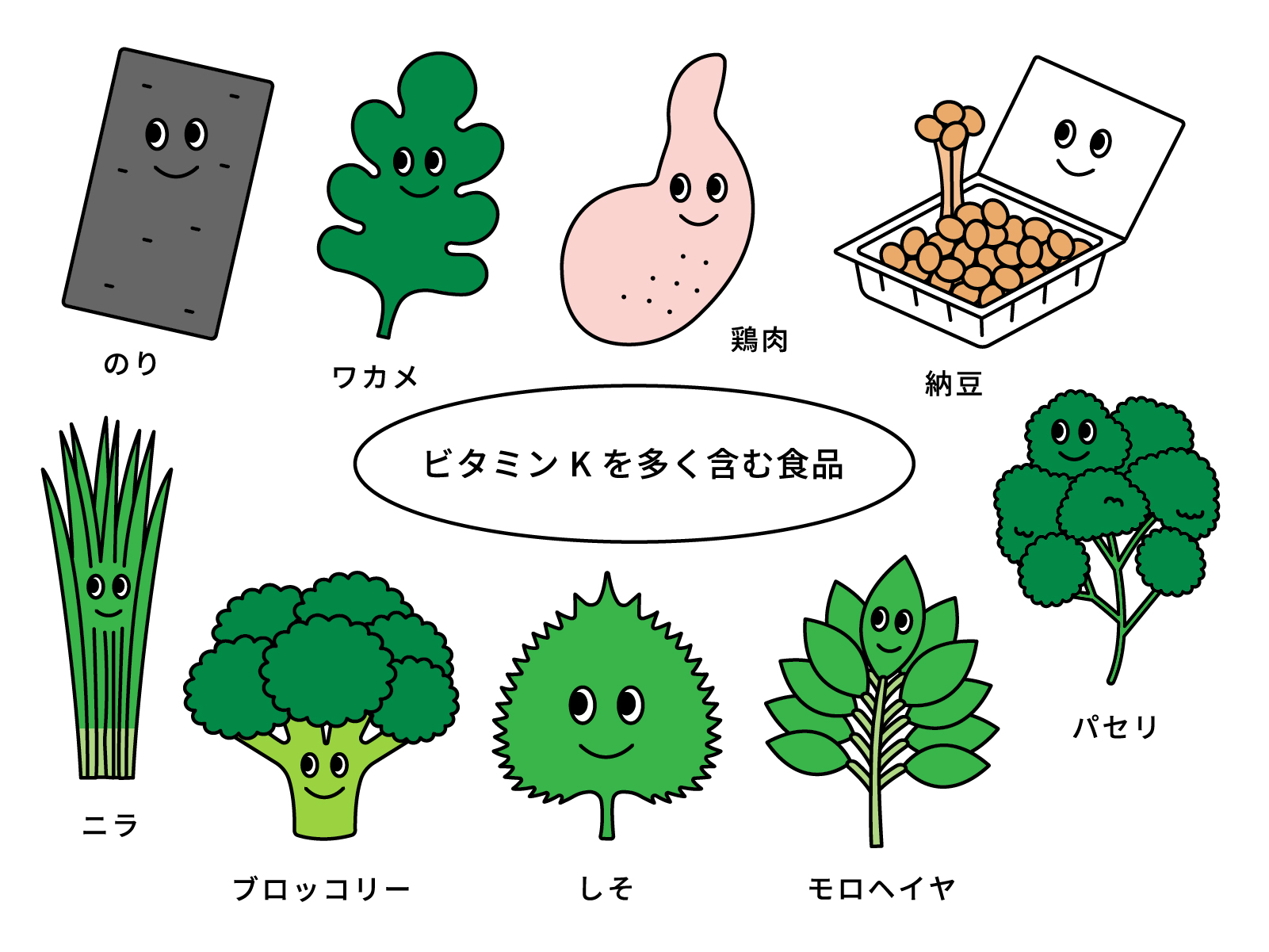

どんな食べ物に含まれるのか

ビタミンKが特に含まれるものとしてはイラストの通りですが、ブロッコリーやモロヘイヤなどの緑黄色野菜や、納豆に多く含まれています。これは前述したビタミンK1が葉緑体で、ビタミンK2が細菌によってつくられることが要因となっています。

また、他にも豚肉などにも多く含まれているので参考にしてください。

さいごに

今回はビタミンKについてその役割や各種病気、含まれる食品などを紹介しました。

より詳しく学びたい方は下のテキストを購入してみてください。

Amazonはこちらから。

コメント